Namen: dtsch.:

Gemeine Wegwarte; niederl.: wilde cichorei; franz.: chicorée

sauvage; engl.: wild succory, chicory; ital.: cicorria comune;

span.: achicoria, amargón

Familie: Asteraceae -

Korbblütengewächs

Größe: 30-150

cm

Blütezeit: Juli bis Oktober

Die

Wegwarte ist eine Pflanze, die vor allem an Wegrändern (!!!)

zu finden ist. Sie bevorzugt frische bis mäßig trockene

Ruderalstellen und kommt auch auf extensiv genutzten Äckern

vor.

Die

Wegwarte ist eine Pflanze, die vor allem an Wegrändern (!!!)

zu finden ist. Sie bevorzugt frische bis mäßig trockene

Ruderalstellen und kommt auch auf extensiv genutzten Äckern

vor.

Mit der Einführung des Ackerbaus aus Vorderasien um etwa 4500 vor unserer Zeit sind viele Ackerunkräuter eingeschleppt worden. Andere Pflanzen begleiteten die menschlichen Wohnstätten und Müllplätze. Diese, meist Stickstoff liebenden Arten, nennt man Ruderalpflanzen. Solche, in vorgeschichtlicher oder frühgeschichtlicher Zeit eingeschleppten Pflanzen, zu denen die Wegwarte gehört, werden als Archaeophyten bezeichnet.

Woher kommt der Name der Pflanze? Vielleicht aus der alten germanischen Legende die besagt, dass diese Pflanze eine verwunschene Jungfrau sei, die am Rande des Weges auf ihren Liebsten wartet.

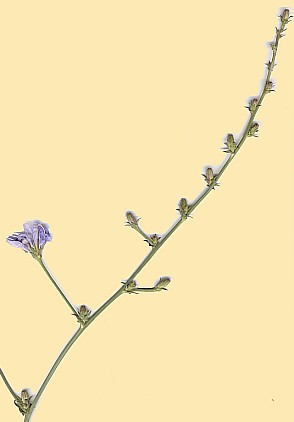

Die

Wegwarte ist eine ausdauernde Pflanze. Sie bildet eine

bodenständige Blattrosette und entwickelt gleichzeitig eine

unterirdische spindelförmige Rübe. Frühestens im

zweiten Jahr treibt sie den ersten Blütenstiel.

Die

Wegwarte ist eine ausdauernde Pflanze. Sie bildet eine

bodenständige Blattrosette und entwickelt gleichzeitig eine

unterirdische spindelförmige Rübe. Frühestens im

zweiten Jahr treibt sie den ersten Blütenstiel.

An dem

vergrößerten Ausschnitt des obigen Bildes kann man wie

bei der Kornblume recht gut erkennen,

dass es sich bei der Wegwarte um ein Korbblütengewächs

handelt. Man sieht innerhalb der äußeren Zungenblüten

die etwas dunkleren Röhrenblüten.

Sicherlich

hat beinahe jeder schon einmal eine Wegwarte gegessen - nur bringt

man das Gemüse selten in Verbindung mit der durch den

Straßenverkehr oft staubigen und wenig auffallenden Pflanze

am Wegesrand.

Sicherlich

hat beinahe jeder schon einmal eine Wegwarte gegessen - nur bringt

man das Gemüse selten in Verbindung mit der durch den

Straßenverkehr oft staubigen und wenig auffallenden Pflanze

am Wegesrand.

Die Rede ist vom Chicorée (Cichorium intybus

var. foliosum).

Der Chicorée ist eine in Kultur

genommene Wegwarte. Sie wurde um 1850 entdeckt, als ein belgischer

Bauer auf wilde Zichorien stieß, die unterirdische

Triebspitzen hatten. Später wurden diese Pflanzen durch den

Botaniker Brézier verbessert und es entstand der uns

bekannte Chicorée.

Näheres zum Anbau des Chicorées

ist bei den Links unten zu finden.

Bayerische

Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau

SWR-Kaffee

oder Tee - Mein grüner Daumen

Freundeskreis

Botanischer Garten Aachen (sehr gute Beschreibung der Pflanze,

ihrer Geschichte und ihrer heutigen Verwendung)

Außerdem

wurde die Pflanze im 19. Jahrhundert ihrer Wurzel wegen

kultiviert. Sie wurde gemahlen und geröstet und diente unter

dem Namen „Zichorienwurzel“ als Kaffee-Ersatz.

Außerdem

wurde die Pflanze im 19. Jahrhundert ihrer Wurzel wegen

kultiviert. Sie wurde gemahlen und geröstet und diente unter

dem Namen „Zichorienwurzel“ als Kaffee-Ersatz.

Die Wegwarte ist schon lange bekannt. Sie wird bereits bei

Horaz, Plinius und Ovid als Gemüse und Heilpflanze erwähnt.

Neben ihrer Verwendung als Salat- und Gemüsepflanze sowie

als Getränk gilt die Wegwarte noch heute als Heilmittel. Ihre

Inhaltsstoffe (u.a. Bitterstoffe, Cumarine und Flavonoide) lassen

sie für den Einsatz vor allem bei Verdauungsstörungen

geeignet erscheinen. Außerdem findet sie Anwendung bei

Appetitlosigkeit, Leber- und Gallenleiden.

Ihr hoher Gehalt an Inulin sorgte dafür, dass die Wegwarte in den Blickpunkt der Lebensmittelindustrie geriet. Aus Inulin wird Oligofructose gewonnen, die als Ballaststoff dem modernen „functional food“ beigegeben wird.

Die Wegwarte war Bestandteil von Carl von Linnés

Blumenuhr in Uppsala (60° nördliche Breite). Die Blüten

öffnen sich dort zwischen 4 und 5 Uhr morgens und schließen

sich gegen 10 Uhr morgens. In unseren mitteleuropäischen

Breiten findet das Öffnen und Schließen später

statt. Nach meiner Beobachtung öffnen sich die Blüten um

etwa 7 Uhr und schließen sich erst am Nachmittag wieder.

Diese tagesrhythmischen Bewegungen der Blüten sind genetisch

vorprogrammiert und werden durch den Tag-Nacht-Zyklus

synchronisiert. Sie sind auch wetterabhängig.

Siehe hierzu

Botanik

online der Uni Hamburg.